学芸員コラムColumn

2019年10月4日展覧会#51 J.S.バッハ作曲《ルカ受難曲》コラールの自筆楽譜をめぐって

はじめに

はじめに

楽譜を厳密に読むことは至難の業ですが、自筆楽譜の場合は、絵画と同じようなアプローチができます。すなわち、音符のつながりや筆跡から重要な情報を読み取り、作曲家の思考過程をトレースする鑑賞法です。現在、前田育徳会尊經閣文庫分館で開催中の特別陳列「前田家の名宝Ⅱ」(10月7日まで)で展示されている、J.S.バッハ作曲《ルカ受難曲》第40曲、《コラール 深き淵より》の自筆楽譜は、こうした作曲家による思想の形象化の軌跡をたどることができる貴重な文化遺産です。

1 作曲の背景

「大いなる感情の時代」とも呼ばれる、17世紀から18世紀にわたるバロック期の芸術は、時には過激なまでに人間感情を生々しく吐露します。しかしその一方で、こうした風潮はレンブラントやJ.S.バッハらによる宗教改革以後のキリスト教芸術で、感銘深い名作を生んでいます。それは感情的共感から、人間の罪への傾向性を直視することにより、改めて神による救済の意義への理解を促すことを企図したもので、『新約聖書』のマタイやルカ福音書にある、使徒ペトロによるイエスの否認と、慟哭をもって自己の罪を悔悟する場面は、理想的な主題として様々な芸術家が意欲的に取り組んでいます。そして今回のコラールも、「ペトロの悔悟」を極めて簡潔にかつ「絵画的」に音楽化しています。

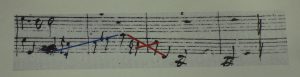

周知のように《ルカ受難曲》はバッハ(1685~1750)の真作ではなく、バッハが上演を目的として作者不詳の楽曲を1730年に筆写したものです。しかし、前田育徳会所蔵の自筆楽譜を敢えて‘バッハ作曲’と言うのは、本譜はバッハがその後の再演にあたり、コラール声部を一部改変しつつ、通奏低音と器楽3声部を新たに作曲したものだからです。写真で確認いただけるように、本譜は5声部、2段の構成で、上から4番目がコラール旋律となっています。歌詞は記されていませんが、左上部の“Choral:Aus der Tiefen(コラール 深き淵より)”というバッハによる記述と旋律により、本譜は《ルカ受難曲》第40曲のコラールであると特定されました。

このコラールは、「ルカによる福音書」の以下の記述に基づいています。使徒ペトロはイエスに対して、“主よ、御一緒になら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております”と言いました。しかしイエスはそれに対して、“あなたは今日、鶏が鳴くまでに、三度わたしを知らないと言うだろう”と予告しました。実際に、イエスが捕らえられて大祭司の邸に連行された際に、ペトロは距離を置いて従いましたが、邸の中庭で火を焚いていた人々に加わっていたところ見咎められ、イエスとの関与を質されます。しかしペトロはそれを三度否定し、三度目の否認が終わらないうちに、突然鶏が鳴きました。その時、イエスは振り向いてペトロを見つめ、ペトロは、自分を否認すると言われた主の言葉を思い出し、外に出て、激しく泣きました(22章33~34節、54~62節 新共同訳参照)。

このように、「ペトロの否認」と、激しく泣いた悔悟には、イエスに最も近い弟子でありながら、しかもイエスが予告したとおりイエスとの関与を三度にわたり否定してしまうペトロを通して、人間の脆さと罪への傾向性が表象されています。しかし、罪に陥る霊的ではない肉体的弱さを、十字架上の死という最も苛烈な肉体的苦しみを通して贖ったイエスの愛に依り頼むことにより、罪から解放される救済への道がここから明示されることで、キリスト教義への理解が深められます。

2 思想の形象化

旧バッハ全集の《ルカ受難曲》の出版譜から、コラール歌詞の大意を知ることができます。その前半部では、深い悔悟の淵から涙にくれながらペトロがイエスの慈愛による許しを叫びつつ請い、その箇所が繰り返され、後半部ではそのペトロが、自分は罪を犯したが、イエスは許し、受け入れてくださったと結びます。コラールは、会衆の心情的共感の促進を目的としていることから、旋律、歌詞は基本的に平易ですが、このコラールは想定される演奏者の技量を勘案してか、単声部である点も留意されます。

ここで注目されるのは、器楽3声部がしばしば小節線からはみ出している事実です。これは、バッハが既定のコラール旋律を書き、ほぼ同時に通奏低音部を書いて小節線を引いた後に、通奏低音を一部手直しして、それに連動して上3声部を書いた結果と考えられます。さらにコラール旋律が終わった後に、3小節から成る終結部もバッハは新たに作曲しています。そして、コラール旋律の最後の小節に付随して書いた通奏低音の二分音符をバッハは塗りつぶして四分音符として、そこから修辞学的手法によってこのコラール全体を総括する終結部を導き出しています。塗りつぶしたドから始まり、ミ、ファ、ラ♭、オクターブ上のドまで上昇し、そこからミ、ファ、オクターブ下のファ、そしてドまで下降する通奏低音の終結部ですが、前半の上昇部は、感情の高まりや叫びを表象する定式化された音の使い方であり、頂点のドから下降する四つの音は、バッハの作品ではおなじみの「十字架音型」となっています。すなわち、許し、慰めを求め号泣しながら叫んだペトロが、十字架上の死に象徴されるイエスの深い慈愛によって許され、心の平安を得たとのコラールの内容が、この終結部の通奏低音によって、聴覚的にはもちろん、視覚的にも完璧に具現化されているのです。

この箇所で“イエスよ”との叫びがドからはじまり、オクターブ上のドで頂点に達し、そのドから十字架音型が始まっていることは、ド=Cは、Christos(キリスト)の頭文字であることを聴覚・視覚的に想起させるバッハの深意です。さらにバッハの絵画的表現に着目すると、器楽3声部に特徴的に頻出する3音の音型は、ペトロがイエスを否定した回数である3に由来するとともに、“激しく泣いた”との聖書の記述に基づく、ペトロのしたたり落ちる涙を表象していると解釈することができます。そしてバッハの筆跡は、ペトロの涙に自己を同化させているかのように展開しています。

おわりに

先述のようにこのコラールは、バッハが《ルカ受難曲》の再演のために作曲したものです。論者は、自筆楽譜が初めて石川県立美術館で公開された1986年に、符頭の中央下から符尾を書くという二分音符の筆跡が、《ロ短調ミサ曲》後半部や、《フーガの技法》などバッハ晩年期の作品と共通していることから、作曲年代をバッハ晩年の1740年代半ば頃と推定しました。その後、各種の記号の筆跡とも比較して、作曲年代の絞り込みを図りましたが、1740年代前半の可能性もあることと、バッハの最晩年期までには下らないとの判断が加わった程度です。

晩年のバッハは、キリスト教をルターの神学から考究しようとしていたことが書籍の購入記録から検証されます。今回展示した自筆楽譜にも、バッハの神学的内省が確認できます。当初、バッハは‘義務として’《ルカ受難曲》の再演準備に着手したのかも知れません。しかし、単純と思われるコラールが、キリスト教義の根幹を敷衍する絶妙な契機となることを改めて洞察したバッハは、音楽修辞学の知見を総動員して、全身全霊を挙げて作曲に取り組み、《ルカ受難曲》第1部を締めくくるに相応しい楽曲に仕上げました。譜面からは、そうしたバッハの思考過程を読み取ることができます。

なお本譜は、前田家16代・利為(1885~1942)が、駐英大使館付武官としてロンドンに滞在中の1928年に入手したものです。前田利為は、日本が戦争に突入してゆく時代にあっても、文化による人間陶冶の重要性を力説し、加賀藩歴代藩主が収集した文化財の保存と公開に終生尽力しました。

(担当課長 村瀬博春)